Research & Collaboration

研究与合作

01

超声器件与专用集成电路

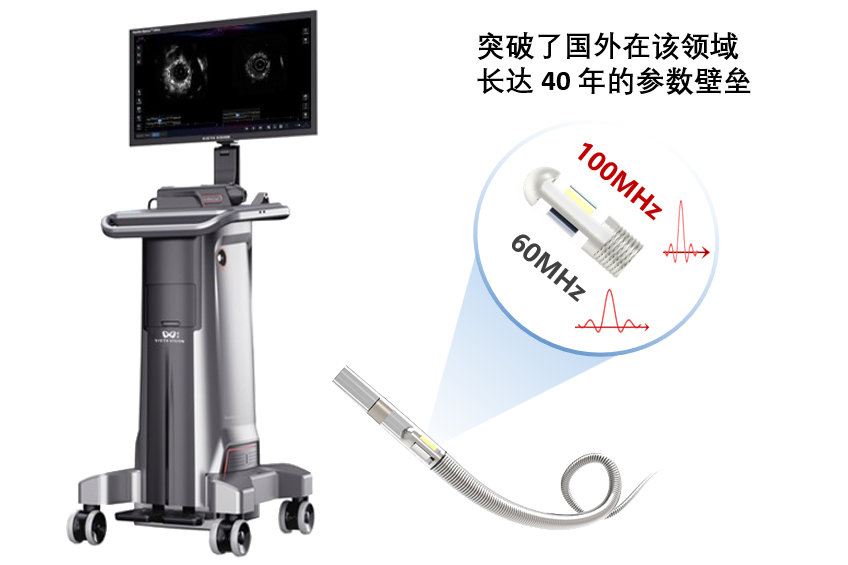

随着医疗影像需求的不断提升,通过超声成像获取更高分辨率和更准确的组织结构信息,已成为早期检测微小病灶的重要手段。其中,超声设备工作频率的提升可以显著提高成像分辨率,因此高频超声正逐步应用于血管内成像与浅层组织检查。然而,当超声频率跨越50MHz的门槛后,换能器及相关硬件系统在设计和制造环节面临着更为严苛的要求。

一方面,超高频换能器(工作频率>50MHz)需在极薄的多层结构中完成精密加工和稳定粘接,单层厚度往往小于10微米,而任何亚微米级别的加工误差都可能对性能产生显著影响。这对换能器的设计理论、制备工艺以及批量生产的一致性带来了极高挑战。另一方面,针对超高频超声信号的激励、采样与处理,各环节的电路系统也必须提供高压激励脉冲的输出质量、精确的时钟同步能力、强抗干扰性和高速数据采样与存储的支持。这些高标准不仅对电路本身的设计提出了苛刻要求,也对封装和集成工艺带来新的考验。

此外,随着超声频率的不断升高,声波在组织中的衰减系数会呈指数级增长,导致分辨率和成像深度之间存在不可回避的矛盾,进而影响在临床中的广泛应用。为此,高性能超声器件与专用集成电路的研究方向,旨在系统解决换能器设计与制造难题、提升高频超声电子系统的综合性能,并在物理特性与临床需求之间寻求最佳平衡,从而推动超高频超声影像的实用

一方面,超高频换能器(工作频率>50MHz)需在极薄的多层结构中完成精密加工和稳定粘接,单层厚度往往小于10微米,而任何亚微米级别的加工误差都可能对性能产生显著影响。这对换能器的设计理论、制备工艺以及批量生产的一致性带来了极高挑战。另一方面,针对超高频超声信号的激励、采样与处理,各环节的电路系统也必须提供高压激励脉冲的输出质量、精确的时钟同步能力、强抗干扰性和高速数据采样与存储的支持。这些高标准不仅对电路本身的设计提出了苛刻要求,也对封装和集成工艺带来新的考验。

此外,随着超声频率的不断升高,声波在组织中的衰减系数会呈指数级增长,导致分辨率和成像深度之间存在不可回避的矛盾,进而影响在临床中的广泛应用。为此,高性能超声器件与专用集成电路的研究方向,旨在系统解决换能器设计与制造难题、提升高频超声电子系统的综合性能,并在物理特性与临床需求之间寻求最佳平衡,从而推动超高频超声影像的实用

02

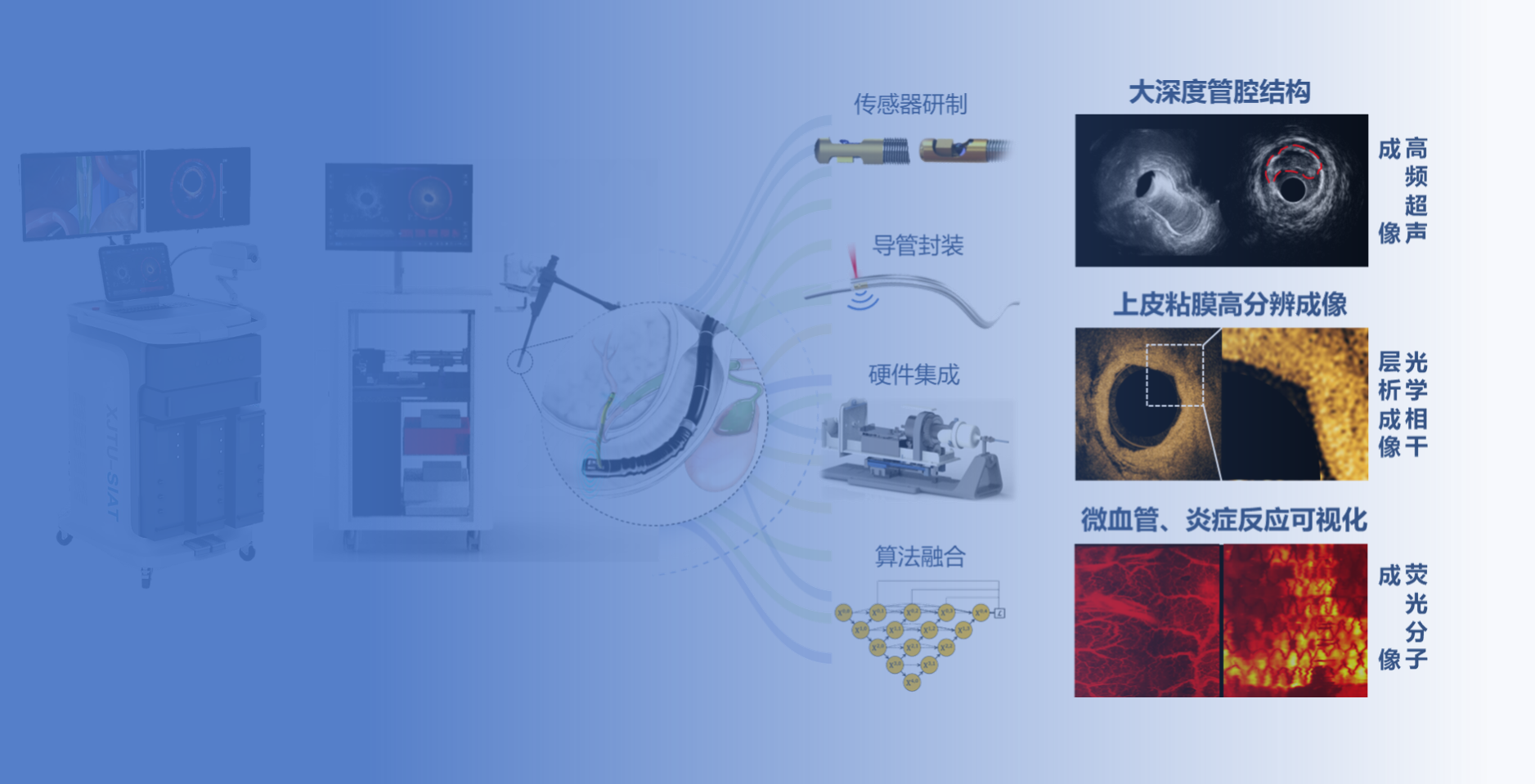

多模态声光传感与融合成像

疾病发生与发展的过程往往难以直接观测,且常伴随组织在结构、力学和分子水平上的复杂演变。以“癌中之王”胰腺癌和胆管癌为例,由于胰胆组织深藏于腹腔且绝大部分恶性病变起源于内皮层,现有经腹超声、CT、核磁共振和超声内镜等医学成像手段难以深入胰胆管内部进行细致观察,亟需研发能够跨尺度探测的内窥式成像设备。同时,从胰管壁上皮细胞异质性增生、肿瘤深度侵袭,到微血管新生及免疫细胞聚集,胰腺癌的进程牵涉多层次的结构与分子变化。仅依靠高频超声虽能获取一定深度的整体组织与病灶信息,却难以呈现更完整、精确的组织细节与生理指标。

为此,将光学成像方法与超声成像有机结合成为重要趋势:光学相干层析成像(OCT)能在高分辨率下展示上皮结构细节,荧光成像通过探针标记可显示特异性分子事件与新生微血管,而超声在深度方向的优势又弥补了病灶侵袭占位的过程。多模态声光传感与融合成像的构想,正是要将不同成像模式的优势加以融合,为疾病的发生与发展提供更全面立体的评估。然而,在实现这一目标的过程中,尚需攻克微型传感器封装集成的难关,并解决多模态耦合信号的高效解调与处理等技术挑战。通过在硬件和算法两个层面不断创新,才能真正推动多模态声光成像在临床与科研中的落地与应用。

为此,将光学成像方法与超声成像有机结合成为重要趋势:光学相干层析成像(OCT)能在高分辨率下展示上皮结构细节,荧光成像通过探针标记可显示特异性分子事件与新生微血管,而超声在深度方向的优势又弥补了病灶侵袭占位的过程。多模态声光传感与融合成像的构想,正是要将不同成像模式的优势加以融合,为疾病的发生与发展提供更全面立体的评估。然而,在实现这一目标的过程中,尚需攻克微型传感器封装集成的难关,并解决多模态耦合信号的高效解调与处理等技术挑战。通过在硬件和算法两个层面不断创新,才能真正推动多模态声光成像在临床与科研中的落地与应用。

03

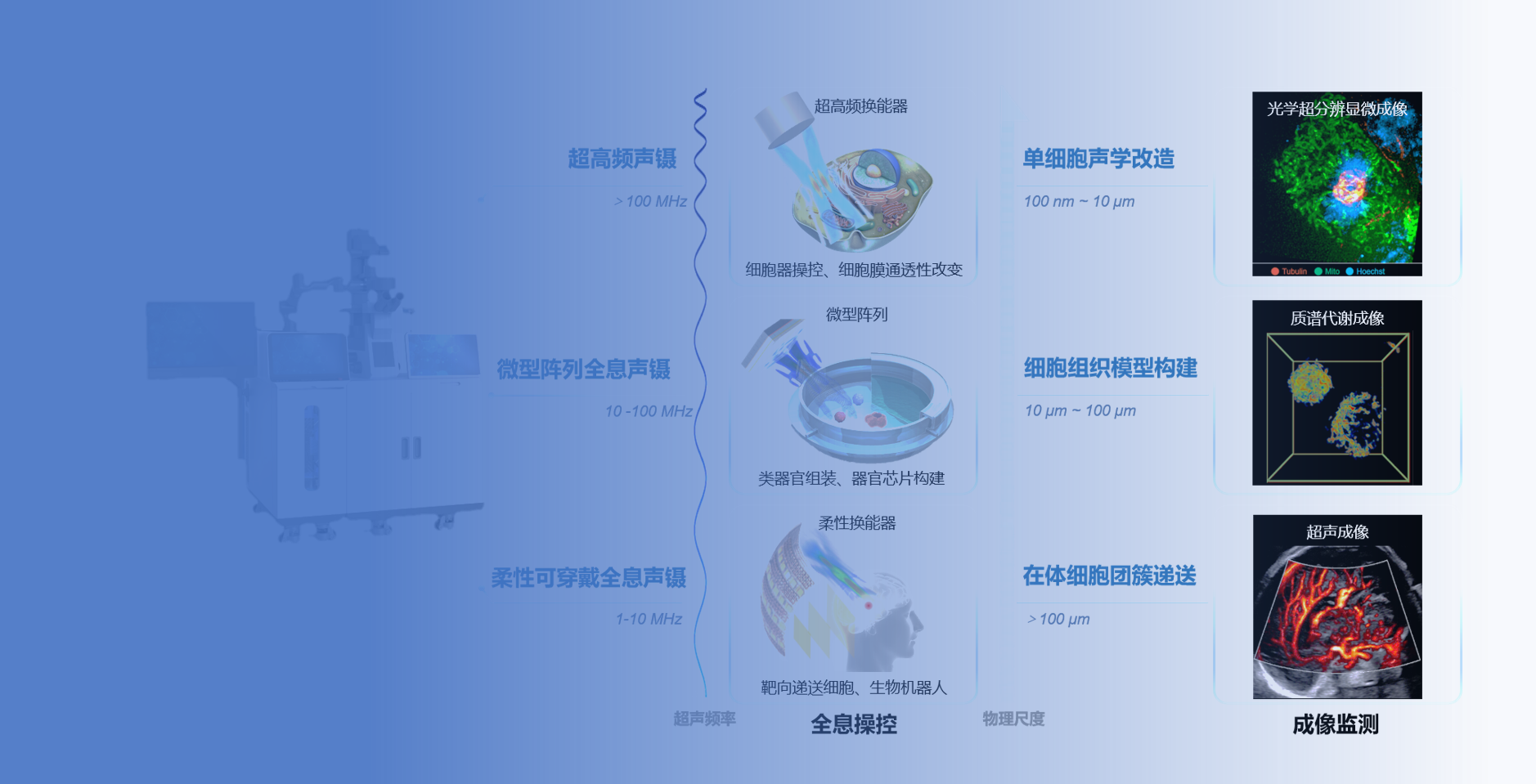

空间全息计算与声镊

当超声波与介质或生物体相互作用时,除了能够形成空化和温升等效应外,还会产生可用于远程操控的声辐射力。利用这一物理现象,可望实现从无创神经调控到功能微粒的精准操控。然而,要将相关基础研究切实应用于临床复杂场景,目前仍面临巨大的挑战。例如,在血流、颅骨及运动器官等多变且高衰减的生理环境中,如何实现高精度的声场时空分布控制,需要研制针对不同应用需求的专用发射器件,并开发优化的空间声学计算算法来精确模拟与调控声能量分布。

在神经调控方面,若要通过超声穿过颅骨并将安全、有效剂量及特定形状的声场聚焦到大脑深部区域,实现精准的深部脑刺激,就必须设计专门的声辐射力换能器并研发特殊的超声穿颅发射算法,以在有限空间内实现最大化的聚焦效率与安全性。而在声操控领域,相较于获得诺贝尔物理学奖的光镊,声镊具有更强的作用力、更大的组织穿透深度以及不需要荧光标记等优势,因而在细胞治疗和组织工程中拥有广阔的应用前景。然而,由于生物体内部环境极其复杂,声镊在真实生物系统中的应用研究仍处于起步阶段,尚需在器件设计、声场计算与全息成像等方面开展深入攻关,才能最终实现对细胞、微粒乃至完整组织的稳定操控与精确调控。

在神经调控方面,若要通过超声穿过颅骨并将安全、有效剂量及特定形状的声场聚焦到大脑深部区域,实现精准的深部脑刺激,就必须设计专门的声辐射力换能器并研发特殊的超声穿颅发射算法,以在有限空间内实现最大化的聚焦效率与安全性。而在声操控领域,相较于获得诺贝尔物理学奖的光镊,声镊具有更强的作用力、更大的组织穿透深度以及不需要荧光标记等优势,因而在细胞治疗和组织工程中拥有广阔的应用前景。然而,由于生物体内部环境极其复杂,声镊在真实生物系统中的应用研究仍处于起步阶段,尚需在器件设计、声场计算与全息成像等方面开展深入攻关,才能最终实现对细胞、微粒乃至完整组织的稳定操控与精确调控。

04

智慧超声影像算法研发

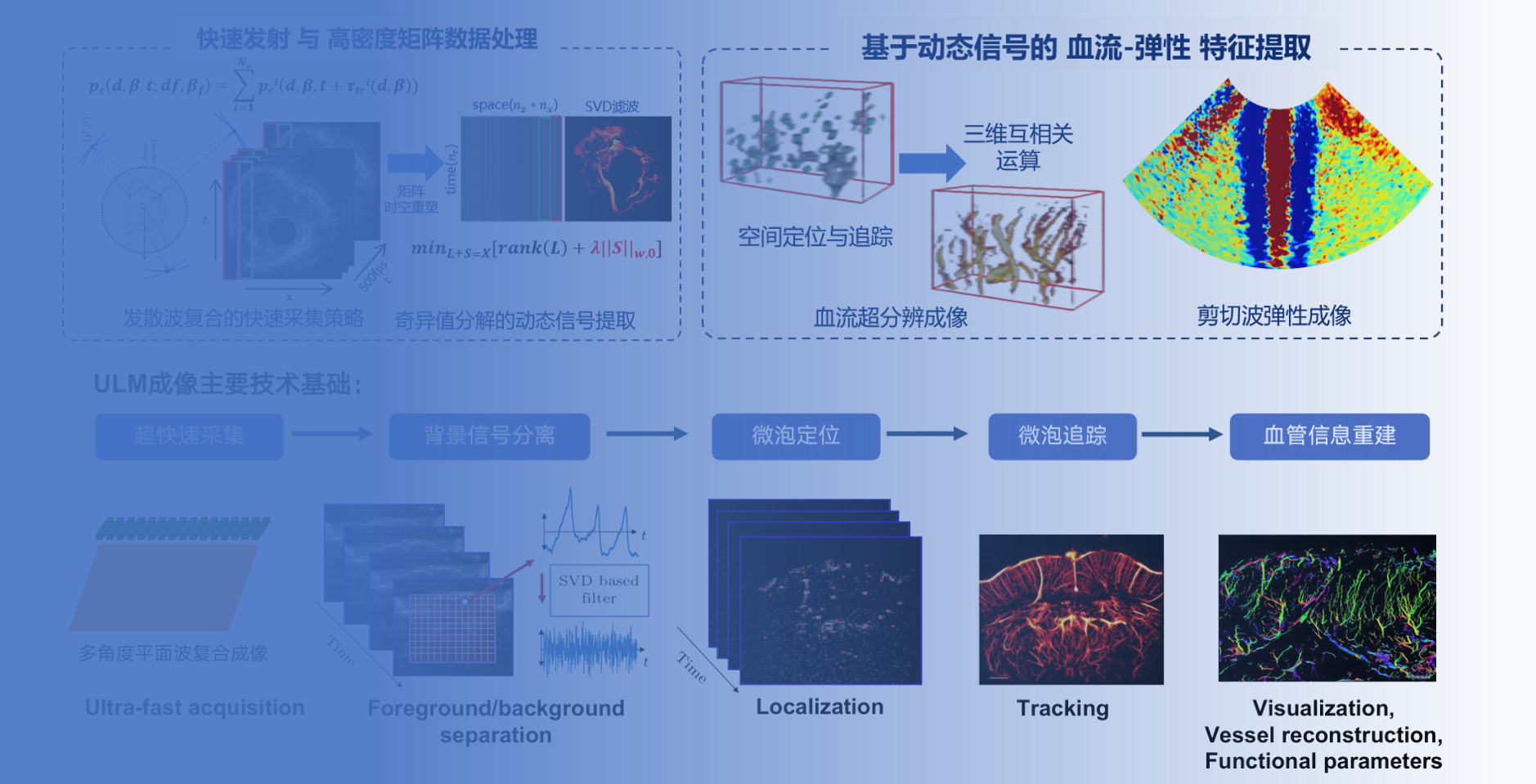

在大数据与人工智能技术迅猛发展的背景下,智慧超声影像算法作为医疗影像领域的创新方向,主要致力于超声图像的高效采集、处理与深度解读。相较于传统超声图像处理,该方向更关注如何利用机器学习和深度学习等方法,实现自适应去噪与伪影消除,并在超分辨率重建、目标检测和图像分割等领域取得突破,从而提升病灶识别的准确率与稳定性。

在应用层面,智慧超声影像算法的多模态融合能力尤为关键,将超声与CT、MRI等影像数据进行联合注册和三维可视化处理,可形成对目标病变及周边组织更深入、全面的描述。通过实时3D/4D超声重建技术,临床医生可对心脏、血管等动态生理过程进行更高分辨率的动态观测;而智能诊断系统则可依托深度学习模型,对常见肝脏肿瘤进行自动识别与分型,并结合统计学分析与临床指标,为个体化治疗方案提供量化支持与决策依据。

面向未来,智慧超声影像算法的价值将从单纯的病灶检测与诊断扩展到手术导航、机器人控制及远程协作等场景。通过开发智能导引算法与实时超声影像分析系统,可辅助微创手术和组织穿刺的精准定位,并在远程医疗和公共卫生事件中发挥关键作用。凭借软件与硬件的不断演进,智慧超声影像算法必将为医疗诊断和治疗方式带来深刻变革,为推动超声影像技术向更高分辨力、更大数据规模和更便捷应用场景的方向发展奠定坚实基础。

在应用层面,智慧超声影像算法的多模态融合能力尤为关键,将超声与CT、MRI等影像数据进行联合注册和三维可视化处理,可形成对目标病变及周边组织更深入、全面的描述。通过实时3D/4D超声重建技术,临床医生可对心脏、血管等动态生理过程进行更高分辨率的动态观测;而智能诊断系统则可依托深度学习模型,对常见肝脏肿瘤进行自动识别与分型,并结合统计学分析与临床指标,为个体化治疗方案提供量化支持与决策依据。

面向未来,智慧超声影像算法的价值将从单纯的病灶检测与诊断扩展到手术导航、机器人控制及远程协作等场景。通过开发智能导引算法与实时超声影像分析系统,可辅助微创手术和组织穿刺的精准定位,并在远程医疗和公共卫生事件中发挥关键作用。凭借软件与硬件的不断演进,智慧超声影像算法必将为医疗诊断和治疗方式带来深刻变革,为推动超声影像技术向更高分辨力、更大数据规模和更便捷应用场景的方向发展奠定坚实基础。